|

2023/4/23

|

|

タカヤマ神がかり――令和交雑文体の修辞学 |

|

|

高山宏先生の代表的な訳業として上げるべきは、バーバラ・スタフォード、ロザリー・コリー、マージョリー・ニコルソンなどの観念史の学者さんの著作の翻訳だろう。しかし、筆者が愛してやまないのはタイモン・スクリーチの翻訳だ。たぶん高山先生の翻訳はスクリーチさんの原文より面白い。そのことは題名を見るだけで一目瞭然である。たとえば、『春画』についている副題だ。「片手で読む江戸の絵」という。なぜ春画は片手で読むことになるのか、ちょっと考えてくすっと笑ってしまうが、長く考える必要はないぐらいに加減してあるところが心憎い。これは間違いなく高山先生がつけた題名のはずだ。スクリーチさんにはThe Shogun's Painted Culture : Fear and Creativity in the Japanese States, 1760-1829という本もあって、いかにも学術書的な題名が高山先生にかかると『定信お見通し――寛政視覚改革の治世学』という訳語になる。松平定信の話だから、実際の寛政年間(一七八九―一八〇一)よりも長い原著の西暦を思い切り「寛政」と翻訳するあたりは常人でも思いつくかもしれない。しかし、この「定信お見通し」という題名には恐れ入る。これはもう翻訳というよりキャッチコピーである。高山先生はみずからを「翻訳の職人である前に『翻訳』を口実にしたプロデューサーないしアントルプレヌール」だと称しているが、このプロデューサーはきわめて優秀なコピーライターでもあるのだ。

筆者が研究社の「英国十八世紀文学叢書」のシリーズに『ガリヴァー旅行記』を入れることに決め、その訳者をどなたにするかを考えていたとき(二〇〇九年か二〇一〇年頃)、スクリーチさんの翻訳を見ていなければ、あるいは別の選択をしていたかもしれない。むろん筆者自身は大学時代に高山先生から『ガリヴァー旅行記』やら王立協会の話やらをいろいろと聞かされていたから、高山先生が真っ先に訳者として頭に浮かんでいた。ただ、高山先生は案外小説の翻訳は少なくて、ルイス・キャロルやマチューリン(こちらは共訳)ぐらいがあるだけだったし、当時、岩波書店の「ユートピア旅行記叢書」に入っていた富山太佳夫訳(二〇〇二年)が殆ど世に知られることのないまま死蔵していたから、それを復刊してはどうかというアイディアも脳裡をほんの一瞬掠めてもいたのである。のちにこの富山訳は、二〇一三年に原田範行、服部典之、武田将明という三人のスウィフト学者の徹底注解とともに『『ガリヴァー旅行記』徹底注釈』として復活することになり、その一方、昨年からは柴田元幸先生の『ガリヴァー』新訳も始まって、『ガリヴァー』をめぐる翻訳事情が騒がしくなるのだが、企画当時はそんなことになるとはまったく思っていなかった。

で、高山先生の『ガリヴァー』新訳である。筆者は本の帯に、「神」訳である、と記した。ずいぶん大きく出た宣伝文句で、こういう煽り言葉を使うのは筆者の好みではないのだが、「神」訳という言葉を選択したのにはいくつかの理由があるのだ。

といって、結局、自画自賛から始めてしまうのだが、手書きでびっしりと書かれた訳稿を読み始めた瞬間に、この翻訳が並ではないどころか、とんでもない傑作ではないか、と素直に思ってしまったのである。依頼からほぼ十年を経過して、『朝日新聞』夕刊で柴田元幸先生の『ガリヴァー』翻訳が始まっていた。「です、ます」調で訳された柴田訳は新聞連載を意識して分かりのいい平易な語彙を使った訳文が特徴である。ところが、この高山訳は、同じ作品を訳しているとは思えぬほど、まったく違う文体と語彙で訳されていて、しかも超個性的、文体や語彙の違いだけでなく、翻訳に向かう姿勢そのものがなにか決定的に違っていると感じさせるものだったのだ。担当編集者として、その個性的な「神」訳ぶりについて、「徹底注釈」を施したいぐらいである。その昔、新倉俊一先生に『西脇順三郎全詩隠喩集成』という本があったが、高山訳『ガリヴァー』にも、この訳文において、どんなことが訳者の脳裡をよぎり、どんな企みがそこに仕組まれていたのか、一つ一つ詳しく書きたくなってしまう。

開巻劈頭、「いくたび行く旅」という言葉が目に飛び込んでくる。こんな言葉は原著にはない。Gulliver’s Travelsの複数形の-sを律義に訳したと考えることもできなくはないが、駄洒落になっているところにこの本の性格はすでに明らかである。じっさい、この訳書はこの駄洒落で始まり、「これにて島居はしまい」という言葉で締めくくられている。

ほかの例も出してみよう。第一部の冒頭に、医者の勉強をしようとガリヴァーが弟子入りする医者ジェイムズ・ベイツ氏について、「別に侍医でもないのに医師(マスター)ベイツを名乗った」などという一文が出てくる。Master Batesはmasturbateのもじりであろうというのは多くのスウィフト学者が指摘するところで、「医師(マスター)ベイツ」と訳すのはそれほど不思議でないが、「侍医(=自慰)でもないのに」と一言加えずにいられないのが高山ガリヴァーの真骨頂である。漢字に付された「ルビ」にも注目したい。たしか、高山先生は、大学時代の授業で由良君美のルビ論(『言語文化のフロンティア』所収の「《ルビ》の美学」を参照)を引用しながら、日本語におけるルビという制度の創造性についても語っていた。どうやらこの本の編集は、筆者にとっては、四十年前の高山先生の授業を繰り返し思い出す機会でもあったのだ。

よく知られているとおり、『ガリヴァー』という原著それ自体が下ネタ満載の作品である。第二部「ブロブディングナッグ渡航記」(巨人国の章)において、はじめてその国でお世話になった女主人に身振り手ぶりで何とか意思を通じさせようとする。手の平に乗せられていたガリヴァーはある欲求を感じて床におろしてほしいと伝える。

だからわたしは女主人に、とにかく先ずは床(ゆか)の下におろして欲しいのだということをわかって貰わねばならなかった。そうして貰えたが、やはり恥ずかしいのが先にたって、戸口を指差し、何度もぺこぺこお辞儀をすることしかできない。お人好しの女主人は首を傾(かし)げまくっていたが、やっとわたしが何をしたいのかわかってくれた。で、わたしを再び掌にとると庭に出て、そこでわたしをおろしてくれた。一方の側を二百ヤードも歩いていった。女主人には、見ないでくれ、ついて来ないでくれとお願いしてからスイバの葉の間に身を隠すと、自然という奴が絶対必要と冀(こいねが)うものが、あたり構わず噴き出した。

言うまでもない、ガリヴァーの脱糞シーンである。特に言及すべきポイントなどないように見えるが、問題は、「冀う」という漢字なのだ。この漢字を、冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀糞冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀冀糞冀冀冀冀冀冀冀冀と書いてみれば分かるとおり、この「冀」の文字は「糞」に見えるのである(ちなみに、「糞」の字を二つ混ぜておいたが、言われなければ気づかないだろう)。もちろん、高山先生の意図的な翻訳であって、これはもうほとんど宮武外骨である。赤瀬川原平さんによれば、日露戦争の頃、『滑稽新聞』の宮武外骨は、「霧」という文字をいっぱい並べ、その「霧」の文字の中に「露」という文字を混ぜこんで(つまり霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧露露霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧霧のように)、そこに「浦塩艦隊来襲」というキャプションをつけたという。

漢字の表意性を最大限に生かしたこうしたパフォーマンスはこの訳書の後半に行くに従い顕著になっていく。その最大のものは、最終章の第四部「フウイヌム国渡航記」だ。この国では、賢く上品な馬フウイヌムが人間の姿をした下品で粗野なヤフーを支配している。ガリヴァーは、この島で、次第に馬に尊敬の思いを抱くようになる。

わたしは住人の力、姿形、そして速さを讃美していたし、こんな愛すべき存在が倦むことなく積善の存在たるのを目の当りに、わたしの裡に馬れたのは馬を敬う文字通り「驚」の一念のみ!

高山先生は訳していて、ふと、「驚」という字が、「馬を敬う」と分解できることに気づいたのだろう。驚異(ワンダー)の文学とは、馬を敬う物語だった、という発見に到達した先生は、この馬の国の章を訳すにあたり、「馬」が使われている漢字をあちこちに散りばめることになる。「生れた」が「馬れた」、「媾(まぐわ)い」が「馬具合」と訳されるのはその意味で単なる駄洒落ではないし、「野生のヤフーの中にもウマ偏で傲慢、即ち驕慢の萌芽がきざしている」という訳文もそうした企み(プロジェクト)の一環である。いま改めてページをめくっていたら、「礼(いや)篤(あつ)き読者諸賢には最後のお別れの挨拶をし」という表現を見つけたが、これは意図的だったのかどうか。今度聞いてみよう。

こういう例を見て、さすがに翻訳としてはやりすぎ、ふざけすぎだ、という批判はあるのかもしれない。研究社は基本的にお堅い出版社だし、原文にない言葉をどんどん足していっていいのかと言われると、正直、迷う部分もある。しかし、「先生、それはやりすぎです」とは言いにくい事情があるのだ。大学時代の恩師に駄目出しをするのが憚られるというような、そんなケチな根性からではない。高山本の愛読者なら誰でも知るとおり、英国十七世紀にサー・トマス・アーカートという男がいた。ラブレーの『ガルガンチュワとパンタグリュエル』を英訳するにあたって、ラブレー原典にはない言葉を大量に投入して、ラブレーの饒舌を破天荒なまでに強調してしまった男だ。筆者はその話を授業で直接聞いていて、そういう翻訳がありうるのだということを学んだのであった。いま、アーカート張りの翻訳が目の前にあって、それを訳しているのはアーカートという傑物のことを教えてくれたまさにその人である。どうして「やりすぎです」などと野暮なことが言えるだろう。

すでに引用した訳文でお分かりのとおり、高山訳は基本的にクラシックな感じの日本語で通している。本の帯にも「クラシックにして現代的な『神』訳」と書いた。再び尾籠な例で恐縮だが、ガリヴァーがリリパットで脱糞するシーンを引いて、そのへんをもうちょっと書いてみる。

さてわたしは何時間ものあいだ迫りくる自然の要求という奴に猛烈に苦しんでいたが、何の不思議もない。そのまえに行屎(こうし)に及んでから優に二日たっていたからだ。迫られているが、恥ずかしいこともできないという大変辛い状態であった。思いつく一番の手は家に這って入ろうということで、現にそうしたし、後ろに扉を閉じるや否や、鎖の伸びる限りの所に行って、体中のくさいお荷物を外に出した。こんな行儀の悪いことをしたのはその時の一回ぎりだから、寛容なる読者方にはここなわたしの状況、わたしがどんなにせっぱつまっていたものか、ぜひ大人の目で公平にみて御海容のほど願っておくばかりである。まさにこの時限りにわたしは起きるとすぐ、鎖が許す限りに外に出てお仕事をすますのを変らぬ習慣とし、毎朝人々の来ないうちに怪(け)しからん物(ぶつ)をそのこと専門の二人の召使いに荷車で持って行かせるようにちゃんと段取りしたのである。

「ここな」「御海容」と古い言葉が続く。さらに目を引くのは「行屎に及んで」という表現だ。先生、こりゃまたずいぶんと古風なお言葉をお使いですね、と申し上げたら、間髪入れず、漱石の『草枕』に「行屎走尿」って言葉があるんだよ、と教えてくださった。『草枕』ぐらい、こっちだって読んでいる。ホントカイナ、と思って原典を見たら、ちゃんとありました。先生の頭のなかには、さまざまな単語が出典付きでカード化でもされていて、いつでも取り出せるようになっているのだろうか。そして、この単語カードには、口語や俗語やユーフェミズムも収められているのだろう、「体中のくさいお荷物」とか「怪(け)しからん物(ぶつ)」といったカードもすぐに取り出されて、絶妙のユーモラスな効果をあげている。ちなみに、平井正穂先生の岩波文庫版『ガリヴァー』では、それぞれ「厄介至極な重荷」「鼻持ちならぬしろもの」、富山太佳夫訳では「待ったなしの荷物」「鼻の曲がりそうな物体」となっていて、そちらもそれなりの健闘ぶりだが、少なくとも「怪(け)しからん物(ぶつ)」のほうは、訳語のキレにおいて高山訳のほうがほかよりもだいぶ上という気がする。

つまり、一言でいえば、この高山訳は文体の幅が広いのだ。堅めの語彙から俗語的な言い回しまで縦横無尽、自由自在。高山先生はこの文体をみずからars macaronica(雅俗混交体のこと)と呼ぶ。もう一つ文章を見てみよう。『第二部』、巨人国でのガリヴァーの感慨。

一度たりともわたしを見棄てたことのない強い希望が、いつか自由の身に戻るという冀(ねが)いが胸底に動かず根を張っていたし、一匹の怪獣としてあちこち引き回される不名誉にしたところでこの国では自分は完全に一人の宇宙人(ストレンジャー)なのだし、第一、イングランドに戻った暁にこの身の不運など、グレート・ブリテン国の御国王その人からしてわたし同様の御境涯にあらせられた時、ひょっとして忍び難きを忍ばれたるその悲運に通ずものと畏れ多くも心得れば、たれ彼に悪くなど言われようもない筈、と考えた次第である。

編集担当者ゆえの僻目でないことを願うが、こんな文体を操って訳文を書ける人が一体いまの日本にどれほどいるだろう。「忍び難きを忍ばれたる」という終戦時の昭和天皇の言葉が出てくると思えば、なんと十八世紀文学の訳書に「宇宙人」という訳語まで出てくる。ストレンジャーをそう訳しますか!と驚きを禁じえない。「宇宙人」はここでは明らかに現代的な用法であって、それがこういうクラシックな文体のなかに入っていることで大きな効果が生まれている。この訳書はことほどさように文体の幅がきわめて広く、「共白髪を迎える」「妄誕事(およずれごと)」といった語彙から、「まんま花園」「骨皮筋右衛門」といった語彙まで、さらにはアイドルの握手会さながらの「神対応」という言葉まで出てくる。帯に「神訳」という語を使ったのは、単に自賛なのではなくて、この訳書には「神対応」というようなレベルの語も出てきますよ、という文体の予告の意味も込めていたのだ。

筆者は、この本を編集しながら、なぜか野坂昭如の『四畳半色の濡衣』という作品を思い浮かべていた。野坂のこの作品は、永井荷風作の『四畳半襖の下張』をみずからが編集長をつとめていた『面白半分』という雑誌に再録してわいせつ文書販売人の判決を受けたのちに、現代の性風俗を荷風の文体を真似て書いた戯作、パスティーシュで、筆のかぎりを尽くして、わいせつ裁判を遠回しに茶化してみせた作品である。

童子はつれづれなるまま、草双紙(くさぞうし)のぬーどに当てて、そこはかとなくかきつづれば、童女また早々と初午の到来待ちかねて、母に腹がけの居催促、まこと末世とはかくの如きものかと、ひじりぶったるうからやから、眉(まゆ)ひそめてみても、行く水の勢いとどめもならず、十四、十五で浮き名を早くも立田(たつた)川(がわ)、散らす紅葉の色ますばかり。

こんな感じで書かれた本なのだが、「ぬーど」というような外来語の使用が、この文章が真正の古文ではなく、この文章がパロディでありニセ物であることを示していて、その混交の呼吸がなんとなく似ているような気がしたのだった。野坂昭如と高山先生とでは、むろん文体は違っている。共通点は黒眼鏡ぐらいではないかと言われるかもしれない。しかし、文語脈と口語脈とが交雑する文体を操る二人にはどこか相通じるものがあると感じられるのである。そして、筆者が野坂昭如を愛するのも、高山訳『ガリヴァー』を推すのも、ただひたすらその強力な文体意識とそこから生まれた豊かな日本語ゆえなのである。ストーリー以前に日本語それ自体を読むのが楽しい本なのだ。

良い翻訳書の誉め言葉に、原文が透けてみえない訳文だ、というのがある。この訳書も原文の影は殆ど見えず、日本語がそれ自体で屹立している。しかし、それはたぶん翻訳『第二部』職人としてきっちりと仕事をしていったらそうなった、というのでは説明がつかないように思う。高山先生はしきりに「僕はスウィフトだね」とおっしゃっていた。つまり、意識の全部ではないにせよ、ある部分においては、この本は、高山先生の一種の創作であり、野坂の作品になぞらえて言えば、一種のパスティーシュ作品なのだ。ここでも、高山先生にあっては、翻訳という行為は一種のダシにすぎなかったのではないか。そして、「英国名作文体一新」が可能になったのは、高山さんは翻訳者として黒子に徹するどころか、まるで自分の著作であるかのように訳文を作りあげていったからだと思うのである。

この本の宣伝用パンフレットを作成するときに、突然思い立って、(インチキ)漢文、あるいはラップの歌詞のノリでこんな文章を作ってみた。

臥薪嘗胆十年待望 中野平井勿論結構 富山柴田当然最高 超絶翻訳愈々登場 新奇旧套言語豊饒 英国名作一読切望

中野(好夫)、平井(正穂)、富山(太佳夫)、柴田(元幸)は、『ガリヴァー』の訳者たちである(角川文庫の山田蘭さんを抜いてしまいました。ごめんなさい)。高山先生に、どうでしょうか、問題があれば、添削して下さいとお伝えしたところ、赤字が入ってきた。訂正箇所は三箇所。一つは、五行目の「翻訳」が「神訳」になっていた(だから、この「神訳」という帯の言葉は筆者の創作ではなく訳者の言葉の引用である)。そして、最後の二行は全面的に差し替えられ、

開巻驚奇多事多端 英国名作眼前一変

となっていた。開巻驚奇とは、明治時代などに本の題名や惹句によく使われた言葉だそうだ。「定信お見通し」という訳題を思いつく高山先生は、ここでも遺憾なくコピーライターの才能を発揮している。

最後にもう一つだけ注釈をつけて締めくくろう。高山先生がこの訳書において「カメオ出演」していることにお気づきであろうか。

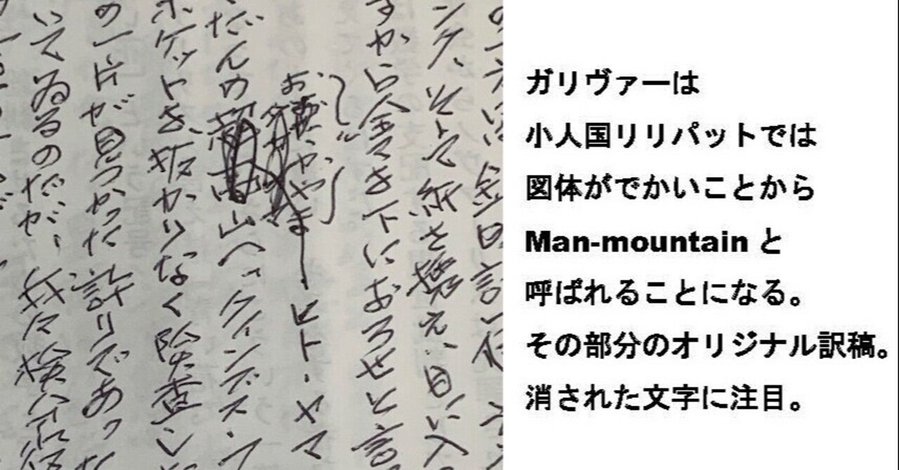

第一部リリパットの章。ガリヴァー以外はみんな小さな人間ばっかり。ガリヴァーはリリパットの人びとから、クィンブス・フレストリンと命名される。原文ではMan-Mountain、山みたいに大きな人間というわけだ。平井、富山、柴田の三先生がともに「人間山」と訳している箇所である。そこのところを高山先生は「ヒト・ヤマ」と直訳しているのだが、これ、ただの直訳なんだろうか。ヒト・ヤマ、という文字を見ていると、これが「タカヤマ」に見えてくるのではあるまいか。それは気のせいだと人は言うだろうか。しかし、この推理には証拠があるのだ。ナマ原稿の写真を見て欲しい。なにやらぐにゃぐにゃっと文字が消されて、下になにか書かれている。よく見ると、そこにあるのは「超高山」という文字であった。

|

|

| |